從收藏服裝到考入大學專門學習服裝專業,從搞學術研究到學習傳統制作技藝,從推廣新中裝到弘揚漢服文化,十多年來,省級非遺項目漢族傳統服裝服飾制作技藝傳承人趙波將一片癡心交給了漢服,致力復興這流傳千年的美麗。

接下先祖的傳承棒

被問起漢族傳統服裝服飾制作技藝在永清的源起,35歲的趙波娓娓道來:“北宋末年,我的先祖遷至永清縣南岔口村,家里的女眷大都會裁剪;晚清時期,我的曾祖父繪制了一個《福本子》,記錄了家族積累多年的服裝服飾紋樣;1987年,我的父親趙永紅、母親趙慶芝在霸州市創辦了‘永紅制衣店’,加工制作傳統服裝及布藝品,這是他們第一次將傳承了數百年的家族技藝帶出家門。”

20年前,年僅15歲的趙波便跟隨父親的腳步,開始收集漢服。16歲那年,在天津,趙波第一次獨自收集到一件清代宮廷服飾。上大學后,他更是癡迷于漢服文化,一有空就去附近古鎮收集漢服。多年來,他不僅走訪全國200多個古村古鎮收集漢服2000余件(套),還將部分漢服一一還原再現。

在傳承中亦有改良

“傳統漢服包括首服(帽、巾、冠)、云肩、鞋履、荷包等。這件漢服是清代富貴人家的主婦穿的,面料是緞子,整體設計樣式是圓領、對襟、大袖、左右開裾,非常低調,袖口上的打籽繡針法展示了舊時工匠的精湛技藝。”在采訪中,趙波向記者介紹他收藏的一件玄色緞繡蝶戀花紋夾氅衣。

趙波介紹,漢服的制作過程分為設計、選料等15道大工序、上百道小工序。一套傳統漢服禮服的制作周期少則3年,多則5年,制作漢服不僅需要匠人長期的經驗積累,更需要一顆耐得住寂寞的“匠心”。

趙波說:“我們不會丟棄傳統,色彩、款式、面料的選擇都符合中國傳統禮儀規范。在用料上,根據不同場合、不同時節選用綾、羅等。在制作中,每一件服裝都嚴格按照工序逐步完成。只有這樣,新中裝才能經久耐穿、版型規整。”

耗時兩年復制唐代“半臂”

測量、打版、裁剪……走進趙波的漢服工作室,他一邊拿皮尺測量尺寸,一邊在牛皮紙上打版,幾分鐘時間,一件漢服道袍的紙樣就制作完成。

一張條案、一條皮尺、一把剪刀……正是在這間極簡的工作室內,趙波成功復制了漢代素紗褝衣、唐代半臂、宋代合領衫、元代合領袍等百余件精美漢服。

趙波說,傳世的唐代服飾少,因此,還原唐代“半臂”是他一直以來的夢想。

“‘半臂’是唐朝時期起到裝飾性作用的一種服飾,有點像現在大家穿的‘坎肩兒’。”趙波介紹,從選材到制作完成,耗時兩年多時間,他終將唐代“半臂”成功復制,仿若讓沉睡千年的漢服“活”了起來,重新走進當代人的視野中。

“制作過程中,尋找合適的面料是個難題,這件‘半臂’的面料取材自一件罕見的舊衣服,其面料制作技藝與唐代‘半臂’面料一脈相承。”趙波說。

趙波表示,要讓古老的漢服制作技藝“活”起來,也要守住其“精髓”。如今,許多制作漢服時需要的麻、棉、皮、竹等面料因制作工藝復雜,早已無法在市場上購買到,這些珍貴面料只能由國家級非遺傳承人訂織。

“漢服文化是老祖宗留給我們的寶貴遺產。”趙波表示,最好的傳承便是讓漢服走到人們的身邊,走進人們的生活。

愿漢服走出國門、綻放海外

為更好傳承展示我國服裝服飾文化,2014年,他集合所收藏的藏品,打造了永清縣服裝博物館。該博物館展廳面積3000平方米,館內藏品達2000余件,是我國目前面積最大的綜合類服裝博物館。

走進服裝博物館,各朝代服裝服飾、民族特色服飾及鞋帽、掛件、手搖縫紉機、清末青銅熨斗等物品呈現眼前,清晰展現了我國傳統服飾在面料、紋樣、結構和形制上的演變歷程,以及不同朝代、不同時代服裝禮儀的文化脈絡。

研學、設計、展示、交流……趙波將永清服裝博物館打造成為漢服文化的傳播基地,還通過積極推廣傳統漢服和新中裝,多次帶領團隊參加國內外的文博會、展會和比賽,斬獲了多項大獎,為保護、傳承、推廣漢服文化作出貢獻。在國外,他在俄羅斯舉辦“趙波與漢服”海外首映禮、絲路漢服秀和趙波說漢服之絲路巡講;在國內,他走進清華大學、中央戲劇學院、北京服裝學院、江南大學、河北科技大學等六省十余所高校,開展非遺文化講座,在高校傳承弘揚中華優秀傳統文化。

如今,趙波通過網絡創新文化傳播方式,以微信公眾號、抖音“趙波說漢服”為載體,圈粉了很多漢服愛好者。他表示,自己最大的愿望就是讓更多人可以學習漢服文化、親手制作漢服,也希望我國傳統漢服文化能夠走出國門、綻放海外。(記者 張泰源)

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

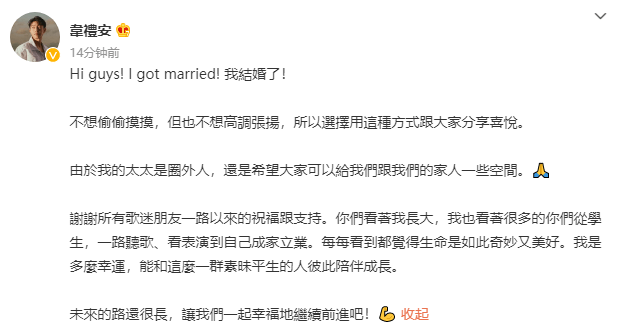

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

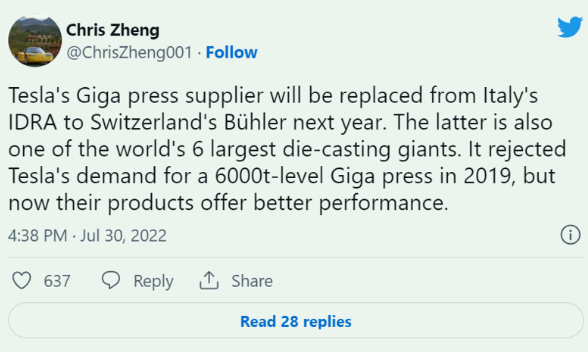

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%