正是因為缺錢的問題,社會上也出現了越來越多的怪現象。

其一、居民的儲蓄意識越來越強了,越來越喜歡儲蓄了。

1月份我國人民幣存款增加了6.87萬億元,同比多增了3.05萬億元;其中,住戶存款增加了6.2萬億元,占存款增量的比重超過90%,同樣創歷史同期新高。

(資料圖)

(資料圖)

居民存款創新高,恰恰說明老百姓對現在的大環境都持悲觀的態度,大家都不敢花錢消費,反而更喜歡把錢存起來。

這對個人來說確實是一件防患于未然的好事情,但是對于國家來說,那就抑制經濟發展了,無法刺激消費了。

其二、各行各業產品開始降價促銷。

最近以湖北為先鋒掀起了一股汽車降價潮。一些車型甚至降價10萬元以上。雖然降價能夠惠及民眾,但這并不是好現象。

一些人可能要站出來反駁了,降價我買車更省錢了,當然是好事啊,問題是真降價了大家會買嗎?

假如你想買房子,上個月看100萬,這個月看90萬,下個月看80萬,你還會買嗎?你會想再等一等,興許還會降,這樣大家都在暫時觀望,形成所謂的降價預期。

與此同時,開發商就會坐不住了,蓋的房子賣不出去,終于繃不住了,開始降薪,裁員。

這個時候與房地產相關的行業都會紛紛被迫跟進,緊接著被裁員的人員去找工作,會發現不止房子賣不動了,其他汽車,家具,電腦等紛紛都賣不動了,這時你還會覺得是好事嗎?

其三、體制編制內工作也開始不穩定了。

長期以來體制編制內工作崗位被視為鐵飯碗,一旦進入就等于一輩子的衣食無憂,如今鐵飯碗也似乎沒那么鐵了。

眾所周知,由中央帶頭精簡5%體制編制,雖然沒有要求地方執行,但各地也紛紛效仿,寧夏,寧波等多地老師被取消了編制,連省會城市哈爾濱都開始清理編外人員,各種怪象讓人不可思議。

歸根結底,還是因為財政緊張,捉襟見肘,難以繼續維持收支平衡。

其四、國家為了刺激投資和消費,一再降低中長期個人貸款利率,大家卻預約提前還房貸。

房地產可以說是我國的支柱性產業,每年貢獻GDP的17%左右,與之相關聯的上下游企業更是數不勝數。

對此國家大幅降低房貸利率,鼓勵大家買房,刺激房地產經濟,結果卻是很多人擁擠提前還房貸。

現在很多銀行這項業務都排隊到了6月份,甚至很多銀行APP線上提前還房貸的業務已經關閉。正是大家對以后的經濟持猶豫態度,不敢大額消費,從而背負巨額貸款。

其五、貨幣在超發,以汽車等為代表的工業產品卻在降價。

截止今年2月份我們的M2余額已經高達275萬億元,照這樣的速度,今年有望突破300萬億大關。

2022年我們的M2增長了28萬億,2023年前2個月M2 增速已經同比增長了12.9%.遠大于GDP增速,按道理來說,流入市場的貨幣越多,貨幣購買力就會越下降。

但是目前以汽車為代表的工業產品價格卻在下降,主要原因一方面是國家投放的巨量資金大部分并沒有進入真正需要資金的中小企業和個人,在銀行和體制單位及國企單位兜兜轉轉,又回到了銀行。

另外方面個人在面對降薪,裁員潮時,消費開始謹慎起來。為了應對將來的風險及教育,醫療,養老等壓力,紛紛節省開支,把錢存入銀行,畢竟手中有糧心中不慌。市場上真正流通的錢變少了,生產的產品數量沒變,物價當然要下跌了。

以上的種種跡象,讓我想起了當年的日本,日本也是當年也是產能過剩,消費疲軟,CPI長期處于低水平狀態,造成通貨緊縮,后來就是失去的三十年。

當下環境,持續下去很可能造成通縮,對我們普通打工人和創業者來說,不要輕易裸辭和盲目創業,多儲備糧草,以備不時之需。

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

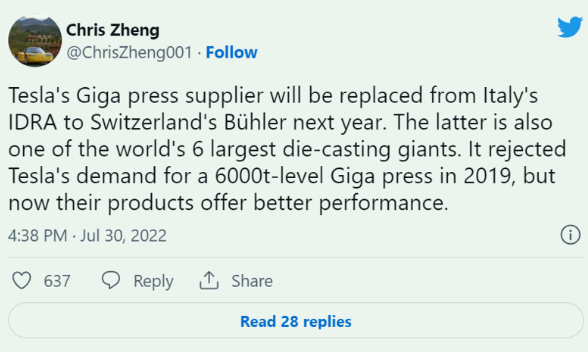

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

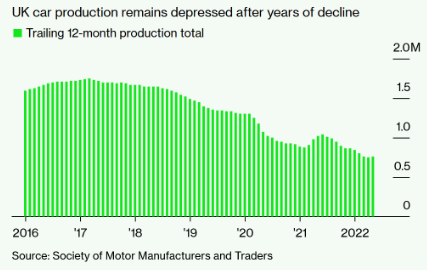

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%