央視網消息:我國古代歷史上規模最浩大的叢書《四庫全書》,于清乾隆年間編纂完成后,共抄寫七個版本,分別存于全國各地七個藏書閣中。其中,“北四閣”,又稱為“內廷四閣”,即北京紫禁城的文淵閣、圓明園的文源閣,盛京皇宮的文溯閣,承德避暑山莊的文津閣;其余三部則存于“南三閣”,又稱為“江南三閣”,也就是今天揚州天寧寺的文匯閣、鎮江金山寺的文宗閣、杭州的文瀾閣。小小樓閣,典藏萬卷書籍,方寸天地,包羅千載文明。

鎮江文宗閣 南三閣中最早建成在藏有《四庫全書》的“七閣”當中,文風昌盛、文脈悠長的江蘇獨占兩閣。一個是位于揚州的文匯閣,另一個就是文宗閣。

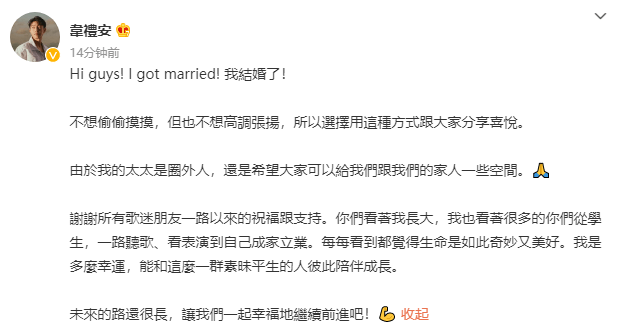

(相關資料圖)

(相關資料圖)

文宗閣位于江蘇鎮江金山寺,是南三閣當中最早建成的藏書閣。幾經戰火損毀以后,于2010年在原址附近復建,現在已經成為江蘇鎮江著名的旅游景點和文化地標。

在“七閣”之中,文宗閣是唯一一個名字當中不帶“水”字旁的藏書閣,為什么其余六個藏書閣起名都和“水”多少有點關系?據專家介紹,這是因為藏書怕火災,名字帶“水”,取“水能滅火”之意。為什么文宗閣名字中又不帶“水”字旁? 江河交匯地 書藏湖中閣

長江貫通東西,大運河連接南北,交匯之處,這一片樹木蔥蘢、水網密布的地方就是江蘇鎮江金山風景區,現在是當地最為著名的景點。慈壽塔高高聳立于金山之巔,塔下,這一片兩進古典院落便是文宗閣,它坐落在金山寺東側湖中小島上,背靠青山,金山湖水將其圍繞。古時藏書最重防火,顯然,文宗閣擁有了得天獨厚的條件。現在看到的文宗閣是10多年前復建的,基本遵循了歷史原貌。所以,即使在經歷戰火損毀,后人依然選擇在原址附近200米位置復建了這座著名的藏書閣。

復建后的文宗閣呈四合院狀,院內綠樹成蔭、亭閣回廊,盡顯皇家藏書閣曾經的風姿。這里一年四季景致不同,但都有一份同樣的安逸和靜謐。

文宗閣:藏四庫全書 藏古今圖書集成文宗閣因為藏有《四庫全書》而聞名,但最初并非為藏《四庫全書》而建,而是為了收藏比《四庫全書》更早編纂完成的《古今圖書集成》而建。《古今圖書集成》由乾隆的祖父康熙皇帝和父親雍正皇帝主持編成。

乾隆四十二年,乾隆皇帝賜予鎮江雍正四年銅活字版《欽定古今圖書集成》,兩淮鹽政奏請在金山行宮建設書閣寶藏這部大書。藏書閣建成,乾隆皇帝御筆題寫閣名,并賜“江山永秀”匾額。

文宗閣的入口處矗立著兩塊碑文,均為乾隆皇帝的御詩。詩中“秀翠江山稱此地,文宗今古貯層甍”中的“文宗”顯然是對皇祖傳書《古今圖書集成》的“尊崇”之意。文宗閣為藏《古今圖書集成》而建,到了乾隆五十五年(1790年),兩淮鹽政史從京城領回整套《四庫全書》,入藏文宗閣,并編寫了《文宗閣四庫全書裝函清冊》。文宗閣也成為同時收藏《四庫全書》和《古今圖書集成》兩部大書的藏書樓。

鎮江市圖書館原副館長 研究員 徐蘇:為什么文宗閣的宗字沒帶“水”旁帶有水意呢?后代有很多說法,我們認為一個它是對祖宗存書的尊崇,同時有一點就是說對金山獨特地貌的肯定。因為金山當時處在江河交匯的獨特環境下,所以乾隆在詩里面強調了對祖宗傳書的尊崇之意以外,特別強調“百川于此朝宗海,是地誠應庋此文”。這時候強調了地貌,也有它獨特的意思,就是說這個地方雖然沒加“水”旁,但是已經有水的含義在里面,而且這個想法也是得到大多數學者肯定的。

在清嘉慶十年重修的《兩淮鹽法志》里,插有清代畫家所繪文宗閣實景寫真圖,也佐證了專家的這一說法。

文宗閣2010年重建 現藏縮印四庫全書原來,文宗閣名字看似與水無關,實際上體現了百川朝宗的含義。不幸的是,文宗閣在建成后的歲月里,歷經戰火損毀,所藏典籍流失殆盡。進入二十一世紀以來,在諸多有識之士的呼吁之下,在距離原址200米處,參照原貌而建的文宗閣于2010年復建完成,并對游客開放。如今,縮印版《四庫全書》藏于文宗閣二樓。

依據《兩淮鹽法志》的記載,文宗閣仿照天一閣樣式,主體結構是木質,建筑呈坐北朝南狀,書閣是硬山頂重樓式,面闊、進深各有房屋數間,前后有長廊相互溝通,整個書閣就是一處四合院。復建的文宗閣總建筑面積1286平方米,主體藏書樓673平方米,由門廳、假山、御座房、藏書樓、回廊、方亭等部分組成。

如今,縮印版整部《四庫全書》藏于文宗閣的二樓,走進文宗閣抬頭即可看到。

文宗閣寶藏《四庫全書》后,有專人掌管書籍,并允許讀書人借閱和抄錄,在促進典籍和文化的傳播方面發揮了積極作用。現在,除了文宗閣之外,鎮江市圖書館也采進了《四庫全書》《續修四庫全書》兩套古籍叢書。

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

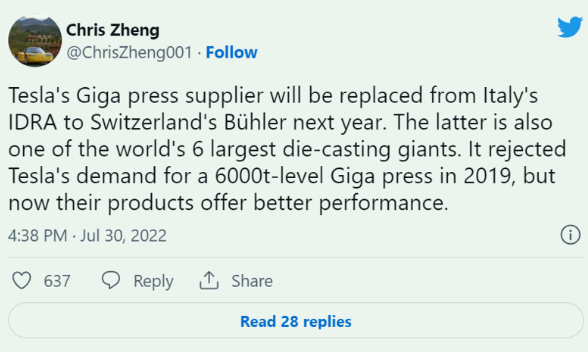

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

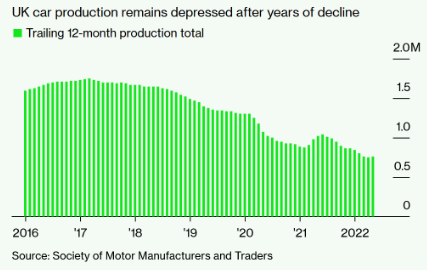

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%