“聽眾朋友們好!你們當中或許有人還記得我。我的名字?已經太久沒有人叫過了,所以這并不重要,我才不會說是因為我忘記了呢。開個玩笑朋友,我怎么可能忘記自己的名字呢,要知道今天可是2112年的4月1日,愚人節,一個烏云密布的日子,可能很快就會下起暴雨,雖然世界已經是一片廢墟,但是也請允許我在這人類最后的時間里給大家開個小玩笑吧!又開了一個玩笑真是不好意思,千萬不要換頻道朋友們,我當然相信現在并非末日,可是中午十二點還沒到,愚人節尚未結束,只有真正的笨蛋會在十二點后開玩笑!好啦好啦,又說了太多廢話,言歸正傳,接下來又到了我每天最期待的聽眾來電環節了,讓我們來聽聽我親愛的朋友們會開個怎樣的玩笑吧,不過我覺得一定不會有我的更好笑……”

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

沉默。

男人帶著入耳式耳機,腳邊放著銹跡斑斑的釣竿,背靠著海崖邊早已被腐蝕的木柵欄,不遠處的海風悄悄透過柵欄的縫隙,短暫地擁抱了男人后又無情地離去。他閉上那雙清澈如湖面般的天藍色眼睛,帶著戒指的左手觸摸了一下耳機關掉了麥克風,同時抬起右手將煙送到了嘴邊,深深地吸了一口,想集中注意力從枯燥單調的電波聲和身后海浪拍擊的聲音中聽到其他的東西,即使是一只鼻尖觸碰到他臉頰的饑餓的郊狼所發出的嚎叫聲也無所謂。但是什么都沒有。所以他把自己快要被磨滅的期望隨著煙一起呼了出去。白色的煙霧隨風飄散,不見了蹤影,留下的只有失去希望的男人。

愚人節可真是開了一個大玩笑。熟悉的沉默,他也早就料到了這個結果,應該說自己居然還抱有希望才是最大的玩笑。三十年前那次毀滅性的世界大戰,沒有人能幸免于難,人類的欲望多么可怕,為了掠奪不惜一切代價,核武器、太空戰、生物戰、AI戰……侵略與反抗,恐懼與絕望,生存與死亡。最后,自己的妻子、孩子死去了,世界上的人都不存在了,甚至許多生物也因此滅絕,除了這個因為反抗戰爭而被驅逐到遙遠海邊的科學家。

男人又吸了一口煙,好像是被嗆到了,咳嗽了幾聲。隨后抬起了顫抖的左手打開了麥克風,說:“好的我的朋友們,看來大家還是那么害羞。你們會在哪聽著我的廣播呢?和朋友旅行的車上,下課的教室,又或者舒適的沙發上?不管是哪里,如果明天再也見不到你,就祝你早安,午安,晚安!”男人關掉了麥克風。

“楚門的世界嗎,如果是的話多好啊,至少海的那邊還有人。”男人自言自語,轉過身面對著大海。烏云在頭上飄著,絲毫沒有散去的跡象。自從再也接收不到人們發出的信號,男人便每天通過自己的設備進行廣播,可是三十年了從來沒有人回應。他嘆了口氣,搖了搖頭,抬起手腕,把手表調成了探測模式,一如既往,半徑五百公里內沒有人類生命跡象,于是他又調回了普通模式,發現時間已經到了十一點五十九分。最近一段時間魚也釣不到了,食物也不夠了,自己的精神狀態也接近了崩潰邊緣,也許忘記自己的名字并非玩笑。他望著海平面,海的對面會是什么呢?十二點了,愚人節結束了,真正的笨蛋才會繼續忍受。他翻過木柵欄,站在懸崖上,雙手張開,雙眼緊閉,海風掠過他的身體的感覺告訴他自己還活著,但是活著竟是如此的難以忍受。漸漸的,他放松了一切,枯燥的電波和海浪聲漸行漸遠,身體微微前傾,向前慢慢倒下。

“這是對我的懲罰……”

“救……”

在一片寂靜之中,有一個微弱的聲音像刺一般尖利,劃破了寧靜,他猛然睜開眼,看見了洶涌的海浪與海岸碰撞,激起了幾十米的水花。男人拼命穩住自己的身體,不讓自己墜入大海,顫抖著的雙腿盡了最大努力把男人拽回來狠狠地摔倒在地面上,他聽見自己的心跳不斷加快,直到和海浪聲融為了一體,奏起了生命的樂章。

有人?還是幻覺?他癱坐在懸崖邊,雙手向后撐起身體,眼睛直勾勾地盯著海岸線,喘著大氣。

“救……命……”

他愣住了,這是他三十年來第一次聽到其他人的聲音,那聲音斷斷續續的,雖然聽不出來年齡,但是可以知道是來自一位女性的緊急呼救,溫柔又有點熟悉。而正是這聲呼救從死神手里救回了他。緩過神來,他連忙抬起左手打開麥克風,張開了嘴,卻遲遲沒有吐出一個字。該說些什么?這個問題叩擊著他的靈魂。須臾,他閉上了嘴,咽了口唾沫,又重新張開。

“你是誰?”

沒有回應。

“你在哪里?”

海浪拍擊崖壁。

“聽得見嗎?”

遠處傳來海鷗的哀鳴。

“聽得見嗎?回答我!”

石子滾下了懸崖,沒有回音。

“你到底是誰?回答我啊!”

烏云幾乎貼地而行。

“求求你……回答我……”

無力。歇斯底里。男人抱著膝蓋坐在懸崖邊上啜泣,耳邊是悲傷的電波聲音。

過了一會,他猛地用右手撐著地面站了起來,左手揩了揩眼角的淚水,然后擺出看手表的姿勢,用右手的食指和無名指快速掠過手表上方,一個淺藍色的半透明屏幕和鍵盤出現在了面前,他飛快地敲擊著鍵盤,像熟練的鋼琴師穿著舞鞋在黑白琴鍵上跳著優美的舞蹈。“有了!”在面前那塊藍色的屏幕上,巨大的雷達搜索著半徑五百公里內區域的信號,這時一個紅點在前方出現,男人嘴角微微上揚,心中懸著的的沉重石塊稍稍下降了。“讓我看看,距離是……一千米……是在不遠的小島上。”他皺起眉頭,重新打開了手表的探測模式,把范圍調到了半徑一千五百米,可是依舊只有他自己的人類生命活動。如果不是人類,會是什么?未知帶來恐懼,同時也伴隨著希望。他看了看手腕上的手表,二十年前做的老玩意,應該早就壞了吧。他眺望著前方依稀可見的小島,牙齒輕咬著下唇,然后向后利落地轉身,一躍跨過柵欄,向著通往山崖下的路飛奔而去。

希望不會是一個真正的笨蛋。

不一會,男人來到了海岸邊的沙灘上,映入眼簾的是大片的死魚,多數已經腐爛,它們被海浪帶到這里,再也回不到自己的家鄉。他瞟了一眼這些可憐的家伙,徑直跑向多年前來的時候坐的小破木船,快到的時候突然摔了一跤,他趴著回頭一看,后面的沙里埋著半截碎掉的玻璃瓶,缺口上帶著鮮血,是他的左腿被鋒利的缺口劃傷了,鮮血如泉涌般不絕。“見鬼!”他吃力地站了起來,忍著傷痛,來到了木船上,發現船里面的木槳早已腐爛,可是已經沒有其他時間讓他尋找工具了,那聲求救還在他的腦海中縈繞,他不愿自己成為最后的人類,孤獨,無助。這是他對自己的救贖。于是他決定用這腐爛的木槳勉強渡到那個小島,至于如何回來,這不是他所要考慮的,因為他已經沒有什么東西可以失去了,在哪里都可以生活下去。這時,幾滴雨滴到了他的臉上,他抬起頭望向天空,烏云連接著自己和那座小島,仿佛是指引他前往地獄的橋梁一般。

“等著我。”在暴風雨來臨之前,唯有努力生存。

從海上來的風往陸地吹去,阻礙著男人的前進之路。他一邊吃力地劃著木槳,一邊校對著前行的方向。天空愈來愈陰沉,落下的雨點如機關槍彈般擊中木船。

“喂!能聽到嗎?”他不斷地嘗試與那個女人溝通,可是一直都沒有回應。難道真的只是幻覺?就在他懷疑自己的時候,雨驟然下大了,像從天空中傾瀉而下的瀑布,又受到風的影響,雨點猛烈地拍擊在男人的臉上,就好比海浪拍擊在崖壁上一般,讓他睜不開眼。他努力地在狂風暴雨中透過眼皮之間狹小的縫隙辨認著航向是否正確,左手死死咬著木船的邊沿,右手用力地劃著槳,重心的偏移導致船的左側翹起,洶涌的浪濤正在加劇這場危機。他喘著粗氣,大聲吼了一聲,要燃盡生命似地劃著槳。可是船不進反退,風雨更加肆虐,漸漸的他開始失去希望,左手抓著船沿的力氣減小了,右手的槳也斷了,沉入了水中。他雙手搭著船沿,低著頭看向船底裂開的口子,雨水從他的頭發順著臉頰落下。自己為什么要來呢?就在自己的海崖上生活一輩子不好嗎?每天和親愛的朋友們聊聊天,即使他們從來不回答。這樣真的好嗎?三十年來,不曾與人交談,哪怕是從前妻子喋喋不休的責罵聲也成了不可觸及之物。自己所愛之人現在還好嗎?他為問出這種問題而感到悲哀。這一切都是自己的錯。或許現在是時候贖罪了,在洶涌的海上與暴風雨搏斗,苦戰后遺憾落敗,這個死法也算浪漫吧?

他閉上了眼睛,平躺在破舊不堪的木船里,雙手交叉放在胸前,任憑風吹雨打,也不感覺恐懼。不知不覺,他好像做了一個夢,夢里浮現的是三十多年前自己被驅逐到這個地方前妻子和孩子給他送行的畫面,那時候妻子還很年輕,人人都稱贊她漂亮,孩子才五歲,他一直不敢直視孩子那雙水汪汪的蔚藍色大眼睛,仿佛從中可以窺見人類最純粹的靈魂深處。妻子對他揮了揮手,露出了故作堅強的笑容,他知道那是她強忍淚水的笑容,因為他愛她,永遠愛著她,他清楚她的每一個表情背后的意義。他看著自己坐上了船,對著妻子身邊的某個人說了幾句話,而后聽見孩子問著妻子:“爸爸去干嘛呀?”妻子蹲了下來,摸了摸孩子的頭,又笑了,是驕傲地笑了,說:“他去做我們的英雄了。”說罷,妻子站起來,朝著他又揮著手,大聲說:“再見了……”她最后說的應該是他的名字,但是他沒有聽清,只能看見妻子和孩子變成不可觸及的一個點,逐漸消失在海平面上……在與暴風雨的搏斗中死去,這算是你們的英雄嗎……

“不要……放……棄……”

他從夢中驚醒,睜開了眼,瞳孔放大,像清澈靜謐的湖水,這聲音,是……

巨浪襲來,木船終于到了極限,被毫不留情地拍在了水面上,男人也沉入了水底,他奮力睜開眼睛,望向海面透著光亮的方向,緩緩伸出了戴著戒指的左手,試圖抓住那一束微弱但又確實存在的光,但是就連近在咫尺的海水都從指縫間溜走,又有什么是能抓住的呢?

“凱……瑟……琳……”

他墜入了海底……

“咳,咳。”不知道過了多久,他漸漸醒了過來。斜射的陽光進入他的視線。是黎明?還是夕陽?他試圖起身,卻感覺到渾身沒有力氣,靈魂茍且存活,肉體早已不復存在。慢慢地,眼睛適應了光線,睜開了一個小縫,他發現自己正躺在一處沙灘上,暴風雨早已不見蹤影,景色美好得仿佛不曾有過生與死的搏斗一般。他那天藍色的湖面漸漸展露完全,向遠處望去,看到了海的那邊高聳的懸崖,是他待了三十年的地方,看來自己是被海浪帶到了這座島上,明明只有一千米,卻感覺花費了一個世紀。

“到這來……”

耳邊又響起了那個溫柔的話語,是凱瑟琳,他的妻子還活著!

他強忍著疼痛側過了身,右手撐著沙地,勉強跪在了地上,左腿的傷口已經不再流血,但是被海水浸泡的痛感還在不斷折磨著他。想打開手表的時候,卻發現手表早已不見了蹤影。“混蛋!”他無力地用雙手捶打著沙灘。

“凱瑟琳!你在嗎!凱瑟琳!”拼命地叫喊換來的是海浪無情的哀嚎,雖然不知道妻子是如何在戰爭中存活下來,又是怎么經過艱難險阻來到這里的,但是他知道那是她的聲音,雖然過了三十年,他也不會忘記,那個在自己研究一籌莫展時安慰他的聲音,那個在深夜枕邊對他傾訴的聲音,那個在電話那頭關心他的聲音。他拖著受傷的腿,擦干嘴角不知何時出現的血,咬著牙用手臂的力量支撐著前行,不堪的衣衫和笨重的鞋子,任何負重他都丟在了身后,只要能快點見到凱瑟琳,他愿意付出任何代價。

終于,在夕陽西下時分,太陽就快全部沒入海平面,借著那一絲微弱的光芒,他看見不遠的沙灘上有一個身影正不斷地被上漲的潮水沖刷,反射著光芒。

“凱瑟琳!”

他不顧一切地加快了步伐,沖向那里,可是越靠近那里,他就越明白,那個反光的東西,不是人類。

湖面上掠過一縷陰霾。他來到了那個東西的面前,是一個機器人,裝載有信號發生器。“這是……”他仔細端詳著這個倒在沙灘上的機器人,竟然覺得有點眼熟,“羅伯特!”

羅伯特,世界上第一臺智能AI機器人,可以完全作為人類在社會上生存,這是他的具有劃時代意義的發明,從此人類文明開始向著研究AI機器人來代替一切人類活動的方向發展,由此他被稱為AI機器人之父。羅伯特的本意是因為自己無法長時間陪在妻子孩子身邊而制作出來代替他陪伴自己愛的人的機器人,起初這項技術還在可控制的范圍之內,人們使用它來發展農業、畜牧業、工業、商業,使人們的生活水平有了極大的提升,但是不知不覺,這項技術就被秘密地應用在了軍事領域,各國之間都在籌劃著AI戰。敏銳的他察覺到了事情正朝著毀滅性的方向發展,于是他大力宣傳著各國的AI戰機密,希望喚醒人們,不要利用它進行戰爭,否則事情一定不堪設想。但是結果可想而知,他失敗了,人類不會拿著鑰匙,放著眼前的盒子不打開,即使明知那是潘多拉的盒子。這時,他想起來了,離別的那天,他對著羅伯特說了一句話:“親愛的羅伯特,請保護好我愛的人。”

“羅伯特,你為什么會在這里?”他看著羅伯特胸前提示能源不足的微弱的光,不知道應該做出什么反應才好。

“媽媽,我想要一個兔子玩偶!”突然,耳機里傳來一聲稚嫩的語句,是安娜的聲音!他仔細聽著,意識到這是羅伯特傳送來的聲音。

“好哦,只要安娜今天乖乖地把胡蘿卜吃下去媽媽就買。”

“哼,羅伯特,媽媽欺負人!”

“媽媽,今天我考了一百分,我想給爸爸看看!”

“好棒啊安娜!爸爸知道了一定也很開心,是不是羅伯特。”

……

“媽媽,羅伯特的樣子有點奇怪。”

“沒事啦,可能只是哪里程序出錯了,跟我來羅伯特,讓我給你檢查一下。”

“羅伯特,各國現在開始嘗試遠程控制其他國家的AI機器人,你還能堅持的下去嗎?”

……

“媽媽,外面有炮彈……”

“別怕寶貝,那只是煙花。”

“我想要爸爸。”

“爸爸正在外面幫安娜找回笑容,不要擔心啦安娜。”

炮彈轟擊的聲音從他的耳邊掠過。

“羅伯特,如果你能活到很遠的未來,能不能告訴他一句話?”

男人的心揪著,抬起頭,跪在沙灘上,仔細地聽著。

“你是我們的英雄,這一切都不是你的錯,我永遠愛你,親愛的杰弗瑞……”

一聲劇烈的轟炸聲過后,信號中斷,留下的只有永遠縈繞的電波聲。羅伯特胸前的光消失了。

“杰弗瑞,”他低聲呼喊著這個屬于自己的名字,“杰弗瑞……”。他看到了一個個畫面從眼前閃過,妻子一直叫著他的名字,他卻始終沒有回應,不是他不想回應,而是早已逼迫自己忘卻了姓名,杰弗瑞一直把這次AI戰歸咎于自己,陷入無限的自責,雖然他從來沒有表露過自己的想法,但是凱瑟琳明白,因為她愛他,永遠愛著他,她明白他每一個舉動背后的含義。

夜晚不知不覺降臨了,頭頂的星空是那么美麗,月亮悄悄躲在云朵的后面,偷偷窺探著這個海中的小島,海鷗也回去睡覺了,潮水漲到了他的腰間,風兒吹著樹葉奏起了愛的樂曲。他就在這靜謐的夜晚留下了眼淚,那是懺悔的眼淚,是解脫的眼淚,是想念的眼淚,是生命的眼淚……

“如果可以的話,”杰弗瑞跪在地上,打開了麥克風,連接上全部頻道,然后望著天上的星辰,“我想帶你們去一個沒有戰爭的地方,去看絢麗的山巒,奔涌的河川,一望無際的花海,抱著你們,一起在充滿鳥語花香的草地上打滾,在陽光彌漫的樹林里捉迷藏,在平靜祥和的湖畔垂釣,在無人知曉的深夜小島上握著你們的手連接著一個又一個的星座,運氣好的話還能見證超新星的爆炸。在仙女座撞向銀河系之前,請允許我好好地再愛你們一次,作為一位父親,一位丈夫,而不是一個被人驅逐的科學家……”

他的聲音漸漸減弱,消失在廣闊的海面上。海風托起他的左手,替羅伯特把身上的沙子拍落,然后輕輕放在羅伯特的胸前,又溫柔地攙著他趴在了羅伯特的身上。左手的戒指與月光輝映,閃耀著純粹的光芒。

“當然也會帶著你,羅伯特,謝謝你……”這是科學家杰弗瑞的最后一句話,然后他任憑潮水淹沒蒼老的臉頰,永遠地睡去,永遠,永遠……

十二點后的玩笑,真正的笨蛋,是誰呢……

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

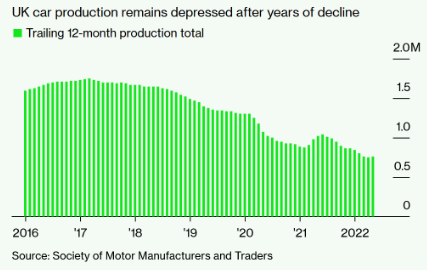

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%