農業,這一最古老行業,科技含量能有多高?

(相關資料圖)

(相關資料圖)

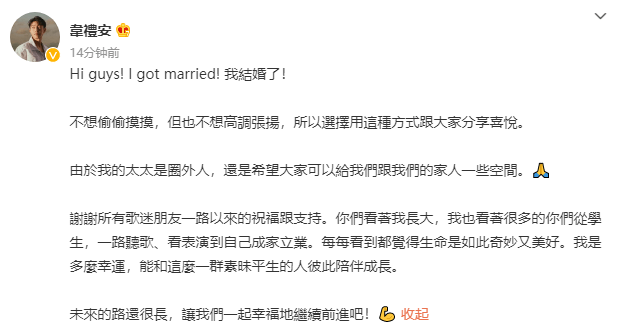

“它是在核電和航空航天之外,第三次全學科的集成。”在昨天上海現代農業產業園(橫沙新洲)場景發布會臨近結尾時,上海農投集團產業發展部部長李麗引用一位清華教授的話作出回答。而借世界人工智能大會契機舉辦的橫沙新洲場景發布會,也是對這句話的極佳呼應。

延續數千年的農業,正加速與前沿技術的碰撞。從一滴水,到一座工廠,本屆大會上展出的AI農業技術,貫穿于生產的各個環節,推動行業由傳統向現代化“逆襲”。

科技巨人花式進軍農業領域

古老行業靠什么逆襲?以色列用幾十年的實踐給出答案。從20世紀60年代起,以色列成功在戈壁荒灘上創造農業奇跡,一舉成為“歐洲果籃子”“歐洲菜籃子”,不靠人海戰術,靠的是科技魔力。

“以色列農業從業人口只占5%,而讓農業發生翻天覆地變化的,是滴灌技術。”全球最大灌溉溫室企業耐特菲姆溫室總監王宇說。

到了當代,農業一筆一劃都蘊藏著高科技力量。植物的“食譜”、口感、產量,無不與技術掛鉤,也催生出眾多細分領域的農業科技巨頭,技術之多、之精妙令人驚嘆。

耐特菲姆溫室尤其典型。隨著規模化作業普及,新需求、新挑戰層出不窮。在廣袤無垠的土地上,距離水泵最近的滴頭和最遠的滴頭,出水量要完全一致,才能保證產量和品質的均衡。這一難題,已被耐特菲姆溫室研發人員攻破。依靠智能技術,水和肥料可以主動“找到”作物根系,實現精準灌溉。

背靠母公司聯想控股的佳沃食品,則深耕農業數字化解決方案。CEO唐寅說,在種植方面,佳沃從新品種研發、種苗繁育,到收儲加工和全渠道分銷,均采用數字化解決方案。

更令人意想不到的是,這一古老行業,吸引著越來越多科技小巨人和獨角獸跨界入局,讓AI不斷下沉至田間。

亞洲最大的人工智能軟件公司商湯科技,正在嘗試“智造農業”。“農作物通用模型能保障科學生命周期培育精品,精準發現農作物生產異常,甚至預測預防氣象災害和病蟲害。”商湯科技相關負責人介紹,公司研發的農作物監測模型,可以在短短5個小時內完成一個區縣的農作物識別,工作效率是人工作業的5倍,范圍越大越精準。此外智慧農業AI中臺,還能分析農作物的土壤、氣候、蟲情等生態環境,為種植規劃提供支持。

智能語音技術,如何助力鄉村振興?科大訊飛給出了答案。在AI+養殖場景中,研發人員可以實時監測豬的咳嗽、打斗等應激叫聲,依靠視頻分析病弱豬的行為,用熱成像設備發現異常體溫豬只,經過人工智能平臺融合判斷,實現豬只疾病的早期診斷。

讓投入產出比更合理

對于上海都市農業來說,打造科技高地是毫無疑問的選擇。這不僅意味著提高自身科技水平,更需要發揮示范作用,引領全國農業科技高質量發展。

關鍵是實現的路徑。“無論是物聯網、云計算,還是人工智能等新技術,我們都要從產業本身來思考需要什么。”上海國興農智能科技股份有限公司董事長兼總經理郭之兵提出了農業領域的靈魂三問:誰來種?怎么種?誰來管?

數字化是肯定的答案。國興農智能科技作為聚焦農業設施、裝備、智能化和數字化整體解決方案的供應商,在浦東腰路村打造的農業生產示范基地,已實現95%的國產化以及80%的自主知識產權。

郭之兵指出,發展設施農業,必須要考慮本地的適用性。“比如,溫室全球領先的荷蘭,在當地的氣候環境下,生產空間需要多加溫。而上海不同,要考慮的是通風降溫,把天窗更多打開,讓小環境動起來。或者選擇新型材料以及技術等等,替代能源消耗。”

同時,他提醒設施設備不要一味追求高端,而是要適合生產經營主體需求。“由傳統走向現代化是一個迭代的過程,職業農民和技術人員也尚在培育,如果一上來就用最高端最好的設備,我們無法馬上消化。”

由于農業本身投資大、周期長、風險高的特性,導致生產主體面對高投入的數字改造時,往往會倍感猶豫。“投入更少,收獲更多,才是有效的智慧農業,需要探索可行的產業化路徑。”這是本屆大會上企業的共識。

照明領域全球領先的昕諾飛,在植物工廠上的研究走在前頭。團隊研究提高水肥的使用效率,與一般生產模式相比,用水量大大節約。且LED照明方式比傳統照明大大提升能源效率,光照效率提高80%,能耗節省50%。

“不僅是設備降本增效,通過作物整體表現的優化,也能提升新生產模式的市場歡迎度。”昕諾飛中國區農業照明業務銷售總監朱峰蕾介紹,通過LED獨特的補光配方,可以提高作物的生長質量以及均勻度,具體體現在促進深耕,增強葉片的顏色,增加口感。

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

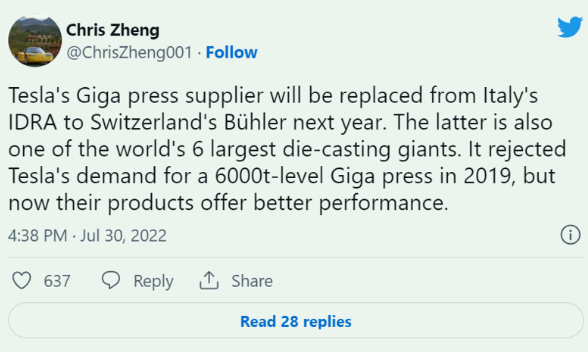

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

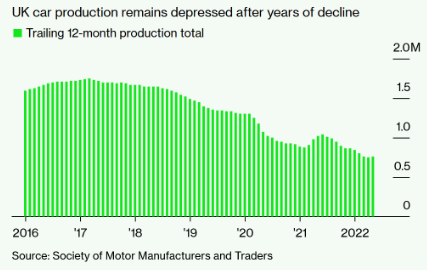

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%