封面新聞記者 閆雯雯 喻言 羅惟巍

山,對于一個重慶人來說,從來不是高不可攀、無法逾越的。習慣了爬坡上坎的他們,山,意味著只是一級又一級的臺階。向上,向上,是山塑造了重慶人堅韌的性格。

著名翻譯家楊武能出生在重慶,比普通人與山更有緣分。

(相關資料圖)

(相關資料圖)

他的老家在武隆仙女山,即便是現在,每年夏天他都會回到山里居住,仰望大山;他成名于錦江河畔,享受著天府文化的浸潤,但在那之前,他在四川外國語學院工作和居住多年,家就安在了歌樂山上。除了現實中的山,在他心里還有一座“看不見的山”《魔山》,是他最滿意的代表作之一。

近日,商務印書館出版的《楊武能譯德語文學經典》第二輯9本作品面世,用楊武能自己的話來說就是“一個重要節點”。4月13日,在重慶圖書館“巴蜀譯翁文獻館”里,楊武能開口聊起了他生命中那些重要的“山”。

01

“以后不會有這樣的人,這樣的傻瓜、笨蛋再去做了”

“雖然是你們來采訪我,但是我今天想反客為主……”穿著一件得體的灰色POLO衫,外面罩了一件黑色的馬甲,已85歲高齡的楊武能精神不錯,招呼著工作人員擺小桌,整理背景板——當然,最重要的一項是帶著大家看看他的“巴蜀譯翁文獻館”里面的館藏。

文獻館的展陳并不復雜,主要是楊武能求學、工作時的一些經歷,以及他在學術上的成就。

仔細看完了整個文獻館,有兩樣東西讓人印象深刻。一枚歌德金質獎章,那是世界歌德研究領域的“最高獎勵和榮譽”,由歌德學會頒發,是研究歌德以及德語文學人心目中的“珠穆朗瑪”。獲得這個獎章之后,楊武能曾在多個場合驕傲地提到它,畢竟楊武能是中國百年歷史上首位獲得該獎章的中國人。但,它被放置的位置卻并不顯眼,參觀者只要一個不注意就會忽略掉。真正顯眼的是書,一個個巨大展柜中,不同版本、不同時期楊武能的譯作。

歌德金質獎章

“這里應該是目前收藏我的翻譯版本最多的地方了,具體我出了多少個版本,我也記不清了。”楊武能說這句話時,看了一眼記者手中那本1998年譯林出版社版本的《茵夢湖》,“比如說你手上這個版本,已經沒有了。”

不過,“巴蜀譯翁文獻館”的藏書在最近又得到了極大的增加,商務印書館的《楊武能譯德語文學經典》第二輯9冊作品剛剛寄到了,加上年初收到的第一輯6冊,目前已經有15冊面世,到今年年底還將出版第三輯也就是最后一輯7冊。一套22冊的翻譯作品,不僅是楊武能生命中的一座高峰,也是中國翻譯界一座很難逾越的山峰:“2003年我出版了一個譯文集共11卷,已經是中國活著的翻譯家冊數最多的譯文集。這一次從11卷到22卷,多了整整一倍,是一個前無古人后無來者的大工程。為什么后無來者?現在紙質書正在慢慢地退出歷史舞臺,以后不會有那么多人像我一樣花60年的時間來做文學翻譯。這是一個很吃力不討好的事兒,是一個很笨的事兒,以后不會有這樣的人,這樣的傻瓜、笨蛋再去做了。”

2004年任歐洲譯協駐會翻譯家

02

“幸好找到了學外語、做文學翻譯的道路”

楊武能的翻譯生涯始于重慶歌樂山。

中學時期的他對自己的未來有兩個規劃:最早是想當一名電氣工程師,夢想去建設想象中的三峽水電站,結果初中畢業之后被查出先天色弱,不能學理工只能學文科;高中時想去當音樂家,唱歌和樂器學得都還可以,畢竟那個時候也沒有專業的老師,結果后來有一次偶然的機會參與選調考試,楊武能才知道自己與專業之間的差距:“外行人聽起來蠻好的,但是選拔的老師都是專家,他們一聽就覺得不行。從此,我也就對于學音樂失望了,不過幸好找到了學外語、做文學翻譯的道路。”

1956年秋,楊武能進入了還沒有改名為四川外國語大學的西南俄語專科學校學習俄語,憑著在高中就曾經學過一學年俄語的經歷,一年便學完兩年的課程跳了級。好景不長,眼看著楊武能還有一年就可以提前畢業了,但當時中蘇關系破裂,全國俄語人才過剩,楊武能只能“改道”,轉學到千里之外的南京大學讀德國語言文學。

楊武能的南京大學生活

真正把楊武能領上文學翻譯道路的,是他在南大的老師葉逢植,當時葉逢植已經是出色的青年德語翻譯者。在他的建議下,兩人合譯,向《世界文學》投稿。

“你知道《世界文學》的背景嗎?”他問到。時至今日,楊武能已經成為了中國最知名的翻譯家之一,《世界文學》在他心中還占有重要的地位,“魯迅先生創刊,當時的主編是茅盾,季羨林、馮致都是編委,能夠在這上面發習作、發翻譯作品,并不是簡單。好多大學老師一兩年也發不了一篇,而我,一個大學生,一年發了三篇。”

楊武能給季羨林拍的照片

直到現在,楊武能還記得自己發表的三篇作品的名字:“一則是萊辛的寓言,然后是亨利希·曼的《格利琴》,還有一篇是跟老師合譯的作品。”他頓了頓,又補充了一句:“這三篇文章對我太重要了,我一個大學生,通過這個開始有了點名氣。后來人民文學出版社出版我翻譯的《少年維特的煩惱》等等,都是因為我有在《世界文學》上發表文章的底子。”

發表了楊武能小說的《世界文學》雜志

“我不是傅雷,我是巴蜀譯翁,巴蜀譯翁!”

說到譯作,傅雷絕對是中國翻譯家中的一座高山,絕大多數人,即便是可以在翻譯后面加上一個“家”字的,都對于傅雷望塵莫及。于是,一個很神奇的現象出現了——如果一個翻譯家在自己的領域做得好,人們就會稱其為“某某界傅雷”。

楊武能就被稱作“德語界傅雷”。對于這個稱呼,他不服氣。

楊武能有個長達40頁的PPT,第一頁就是斗大的幾個字:

“

我不是傅雷,我是巴蜀譯翁,巴蜀譯翁!

”

“我們的文化傳統不一樣,成長經歷不一樣。之前有人寫,說我要超過傅雷。我覺得那樣寫不好。”楊武能說,“傅雷先生是我的榜樣,但是我要不要超過,能不能超過,可不可以超過?顯然我們不能以自己的榜樣作為自己的天花板,不能因此我不能越雷池一步,至于我能不能超越,那要看成果。”

讓楊武能有底氣的一個原因,是翻譯家隨著年紀的增長和閱歷的愈發豐富,創造力也會越來越強:“我跟傅雷先生不一樣,很重要的是我生活在新時代,條件比他那個時代好得多得多。比他多活幾十年。那幾十年不是白活的。”

這多活的幾十年,也讓楊武能交往了眾多的“泰山北斗”。在“巴蜀譯翁文獻館”里,有他與錢鐘書往來的書信,有他給王蒙當翻譯時候的合影,甚至連“巴蜀譯翁文獻館”的牌匾也是馬識途手書的;他的朋友圈還包括翻譯大家馮致,戈寶權,老舍的三女兒、翻譯家舒雨是摯友;在德國時還曾與諾貝爾文學獎得主、《但澤三部曲》的作者君特·格拉斯會面……這些人都在楊武能攀登翻譯這座高嶺時,給予過他鼓勵和幫助,讓他萬分感念。

楊武能與君特·格拉斯

03

“勇敢的攀登者啊,請你入《魔山》”

楊武能研究歌德,成名作是《少年維特的煩惱》,但是托馬斯·曼的《魔山》在他的心目中占據著非常重要的地位。

前幾年,B站拍過一個紀錄片《但是還有書籍2》,楊武能就出現在其中一集里。他推薦了《魔山》,此書隨即脫銷,讓楊老有些得意。而讓人記憶更加深刻的是,楊武能當時翻譯這部作品的地方,是四川外國語大學山上的職工樓,年輕人爬都覺得累。拍攝那天,80多歲的楊老執意要自己爬上去。

只因為是《魔山》。

在他的家鄉武隆仙女山,還有座巴蜀譯翁亭。亭子的楹聯上,寫著他曾經翻譯過的四部作品的名字,也有《魔山》。

《魔山》長達70萬字,通過大學生漢斯在一所肺病療養院的7年生活,呈現了歐洲當時的各種思潮,跨越精神分析、生理學、解剖學等領域,是翻譯家既渴望又畏懼的精神高山,楊武能就偏偏闖了進去。

《魔山》里面那些醫學詞匯,他可不陌生:大學畢業前一年,他患上了肺結核,住進了南大在金銀街5號專為學生設的療養所:“書里說的那些癥狀我都了解,什么咯血,肺出了空洞,打氣胸,剛好為我翻這本書創造了條件。”

對于《魔山》的喜愛,楊武能總是做得很多,但是說得很少。這樣一部“大部頭”,他甚至在首版與他人合譯的作品出版20多年后,又重新以個人的身份再譯了一次。

他可能自己都沒意識到,就在采訪的那天,在助理在擺放圖書樣品時,他脫口而出:“把《魔山》和《浮士德》拿過來。”在為讀者簽書時,看到對方拿著的是一本《魔山》,毫不猶豫地寫下了:“勇敢的攀登者啊,請你入《魔山》。”

04

“山很高,幾百級扶梯,你不走到底嗎?不行!”

楊武能這輩子,走過了很多的山路,一路從仙女山走到了阿爾卑斯;也越過了翻譯界的重重高山,直抵中國翻譯界最高獎——80歲那年,他獲得了“翻譯文化終身成就獎”。高興之余,他為自己取了個雅號“巴蜀譯翁”。他坦言,是為了感恩生于重慶,也感謝浸潤他成長的四川。

2018年獲得翻譯終身成就獎

實際上,能夠支撐他成為翻譯家的,是那一份來自骨子里的執著。

“重慶人,山很高的幾百扶梯,你不走到底嗎?走到一半就坐下來就不走了嘛?不行!我就是一種這種性格。所以今天走到了80多歲,我還在干事兒。”楊武能說,“不過,最近我準備要淡出了,要退出了。要翻的我都翻了,那些沒有去翻的,都交給后來人。”

退休后的楊武能,雖然沒有翻譯,但是還有音樂。誰能想到儒雅的楊老最喜歡的是搖滾樂,是上世紀90年代的流行歌曲《瀟灑走一回》,是《莫斯科郊外的晚上》。這是他的保留曲目,還是用俄語唱的。

如果沒有成為德語翻譯家,他應該也能成為一名優秀的俄語翻譯吧。

END

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

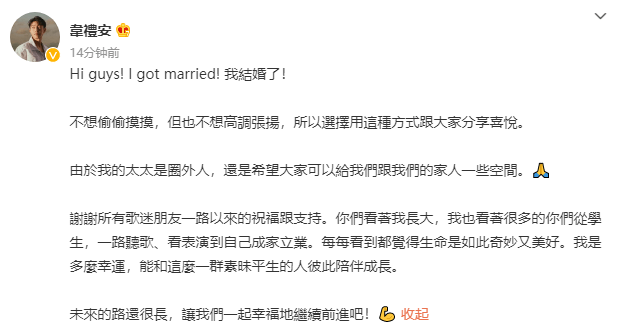

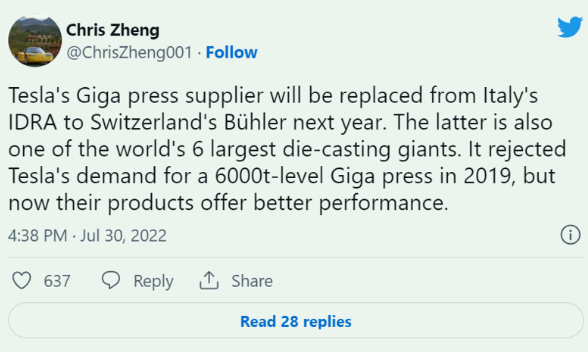

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

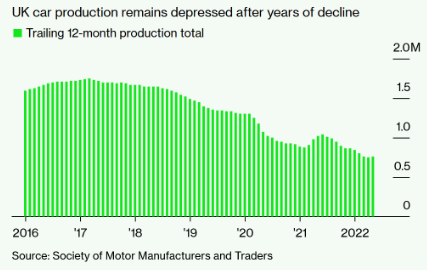

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%